|

硝子瓶(九)

2024年3月第4週の「硝子瓶」です。

今回は、ヒドロキシクロロキンをCovid-19の治療薬として発表したフランスの研究者たちのその後とアマゾンのフルフィルメント・センターの《アマゼン》についてです。ああ、それからワーナー・ブラザーズの有名なカートゥーン・キャラクターについても、記録します。

今回は、ヒドロキシクロロキンをCovid-19の治療薬として発表したフランスの研究者たちのその後とアマゾンのフルフィルメント・センターの《アマゼン》についてです。ああ、それからワーナー・ブラザーズの有名なカートゥーン・キャラクターについても、記録します。

復員兵と映画 イタリア編

第二次世界大戦後のアメリカ、ハリウッドが描く《復員兵》について見ているが、イタリアの戦後の映画に描かれている復員兵1)の状況も興味深い。ここでは、日本であまり取り上げられることのない、2本の映画を見てみたい。

「博士の異常な愛情」的世界

冷戦の時代、米ソ大国間の応酬の足元では《ストレンジラヴィアン》なことが起き続けていた。米ソ首脳ホットラインの度重なる切断、核ミサイル防衛システムの故障、そして民間人による思わぬ妨害。冷戦を切り抜けられたのは奇跡だったのかもしれない。

硝子瓶(八)

2024年2月第4週の「硝子瓶」です。

今回は、科学論文におけるAIの乱用事件とAIチャットボットについて記録します。

今回は、科学論文におけるAIの乱用事件とAIチャットボットについて記録します。

硝子瓶(七)

2024年1月第4週の「硝子瓶」です。

今回は、AIと名誉棄損、そして音楽批評のゆくえについて記録します。

今回は、AIと名誉棄損、そして音楽批評のゆくえについて記録します。

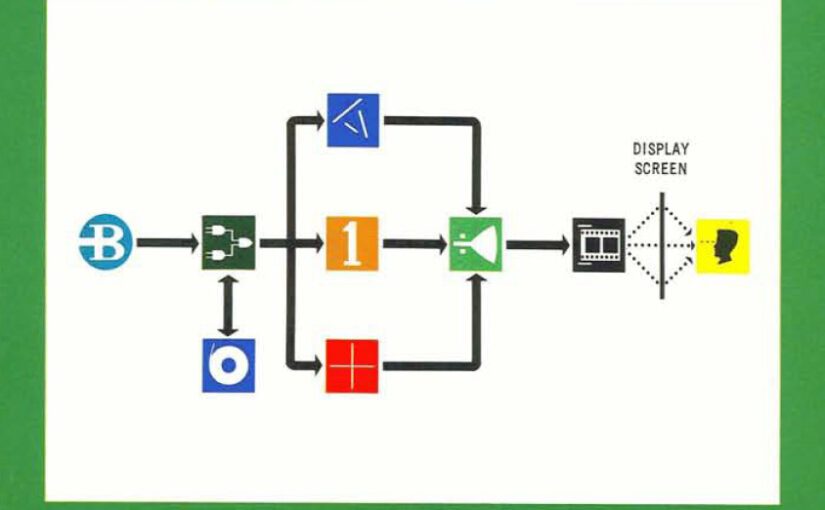

『博士の異常な愛情』の作戦ボード(2)

アメリカ国防省はイコノラマの次に大型ディスプレイとしてケルヴィン゠ヒューズ型ディスプレイを採用した。レーダー映像を撮影し、そのフィルムを自動現像し、1.8メートルのスクリーンに自動で投影するという画期的な装置だった。