マフィアに蝕まれたハリウッドの中心にいた男、「ハンサム・ジョニー」ことジョン・ロッセーリ。その彼が刑務所から出所してきた。

T-Men (1947)

T-Men (1947)

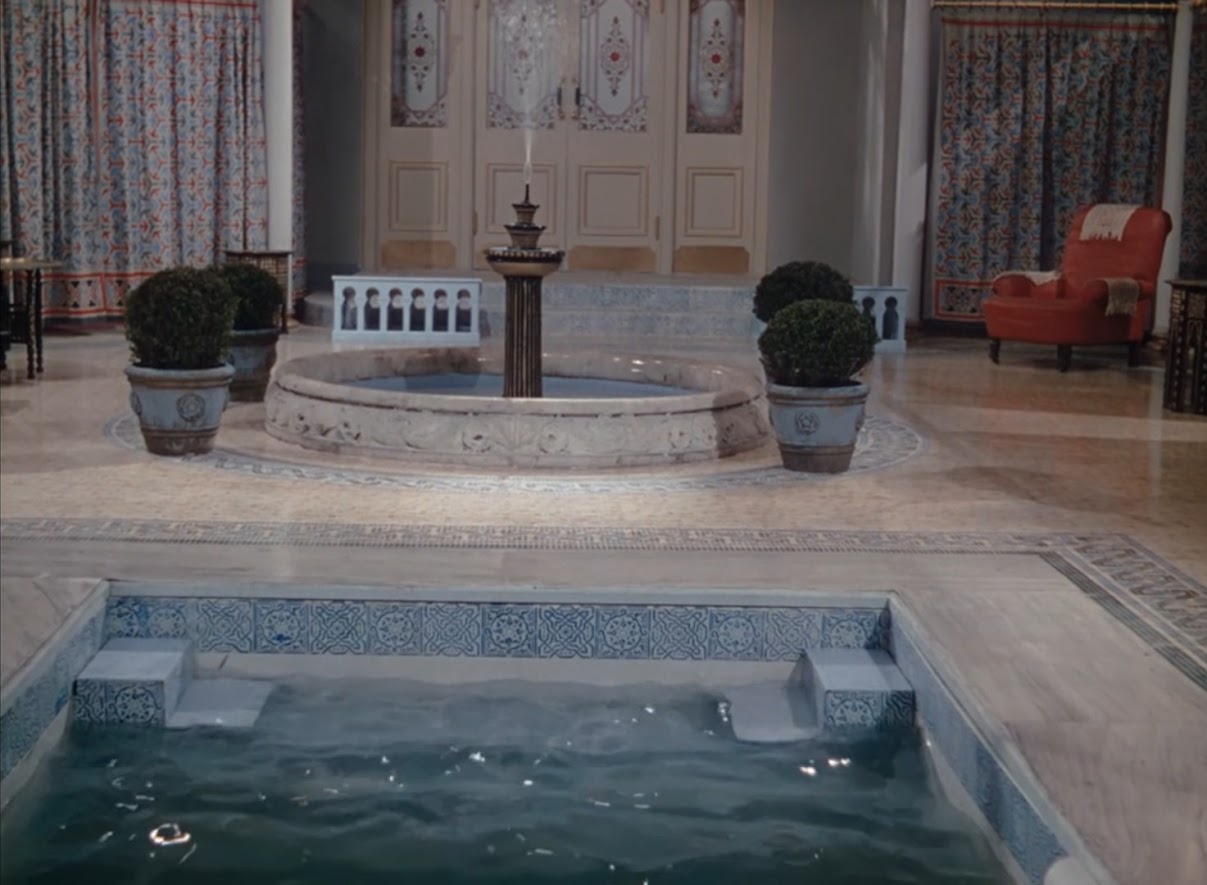

Repeat Performance (1947)

イーグル=ライオン・フィルムズはついに製作にとりかかる。しかし順風満帆というわけではなかった。

鉄道王ロバート・R・ヤングは低予算映画の製作・配給を足がかりにハリウッド映画界へ参入しようとしていた。そしてイーグル゠ライオン・フィルムズが設立される。

イギリスのJ・アーサー・ランクはわずか10年で巨大映画コングロマリットを造り上げた。 しかし、アメリカ市場への進出計画は頓挫する。

Hollow Triumph (1948)

イーグル・ライオンといえばフィルム・ノワールで有名な映画会社だが、その成り立ちは実に複雑である。