投稿者: Murderous Ink

硝子瓶(四)

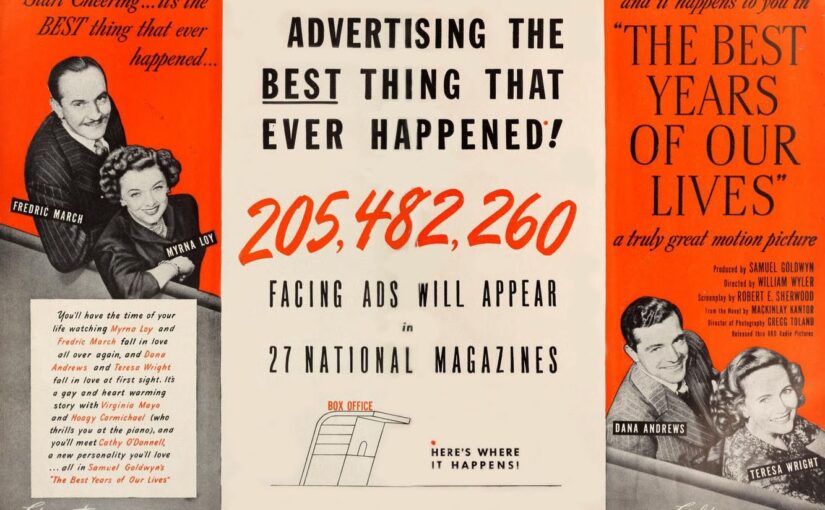

第二次世界大戦後のアメリカ:復員計画

硝子瓶(三)

サイバースペースから募金のご案内です

硝子瓶 第二回

同人誌『ビンダー』のお知らせ

硝子瓶 第一回

おぞましい野蛮が飛び出すとき

|

| マクニール・レーラー・ニュースアワー ウィリアム・ジョン・ベネット(左)、ドナルド・ケネディ(中)、ジム・レーラー(右)1988年4月19日 [NewsHour Productions] |

ポリティカル・コレクトネスのポリティクス

|

| マクニール・レーラー・ニュースアワー 1988年4月19日 [NewsHour Productions] |