わたしたちの果てなき切望 (11)

内田:とにかくヴエニスの映畫展などでは日本映畫が一番汚いでせう

川添:はつきり云ふと汚いです

歐洲映畫界土産話 [1]

Große Freiheit Nr. 7 (1944)

Opfergang (1944)

《フィルム・ノワール》の総論的分析には、ドイツとの関係が常につきまとう。ひとつは《フィルム・ノワール》の視覚的スタイルは《ドイツ表現主義》の影響を受けたとする議論である。もうひとつは、ハリウッドでの《フィルム・ノワール》形成には、ナチスから逃れたユダヤ系ドイツ人が重要な役割を果たした、というものである。

総論のなかで何の躊躇もなく述べられるこれらの議論は、それぞれをつぶさに見ていく各論のレベルのなかでは、あきらかに齟齬を起こしている。1970年代にはだれも疑うことのなかった総論を支えていたはず基礎がほころび始めている。その状況をみてみたい。

|

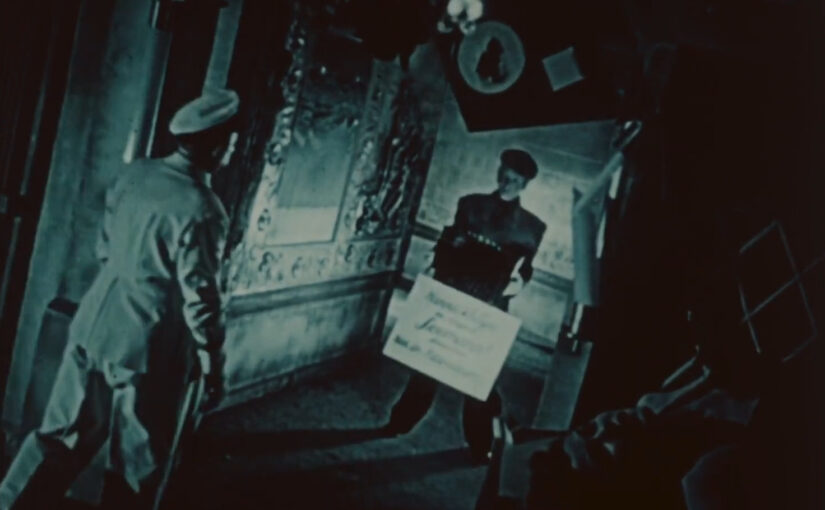

| 「ドクトル・マブゼ」 |

「ドイツ表現主義映画」に関しては「ワイマール期の暗い時勢を反映している」とか「第一次世界大戦後の政情不安や文化的な危機を捉えている」といった、「時代の雰囲気」とのかかわりに言及する表現が良く見られます。私も使いました。しかし、実際に「時代の雰囲気」を反映しているとはどういうことなのか、本当に反映していたのか、という点は一度立ち戻って考えないといけないでしょう。

フリッツ・ラング監督の「ドクトル・マブゼ(Dr. Mabuse, der Spieler – Ein Bild der Zeit, 1921)」は、原題が示すとおり「時代を映すもの」という触れ込みで公開されました。1921年から22年のドイツでは、インフレーションが日々深刻さを増し、失業者、あるいは職があっても貧困にあえぐ大半の民衆と、闇取引や投資で極端な富をかき集め、その金でギャンブルに興じる者たちの二極化が起きていました。当時のベルリンで生まれた言葉で「Raffke」というのがあります。これは新興成金、特に戦後の混乱に乗じて儲けた者たちを指しており、フリッツ・ラングは、マブゼをこのRaffkeをイメージして造形したとインタビューで述べています[3]。Gerald D. Feldmanによれば、

(Raffkeと呼ばれる新興成金は)ルーベンスの絵を「中古」といって買い叩こうとし、オペラ観賞中でも瓶ビールをラッパ飲みし、ベルリンの夜の下品な遊びの合間に高尚な芸術らしきものを漁る人物だ。表現主義絵画を税金対策か投資目的で購入し、家の書棚は読みもしない本がつまっている。[10]

Gerald D. Feldman

当時の流行歌には「(Raffkeは)シャンペン、ロブスター、女、なんでも買える男、家のトイレに飾る絵を注文できるけど、ボッティチェリってコニャックかチーズかも分からない… 儲けた金は全部ドル建てで英国銀行に預金してますよ」と皮肉られています。

ラング自身は「ドクトル・マブゼ」は「表現主義映画」ではないと繰り返し述べています。この映画の中で表現主義絵画のコレクターであるグラーフ・トールトとマブゼの間でこんなやり取りがあります。

トールト:博士、表現主義についはいかがお考えですか?

マブゼ:表現主義なんてゲーム(Spielerei)にすぎません。しかし、どうでしょう?今日ではすべてゲーム(Spielerei)です。

トールト:すべてゲームと言えば、博士、ポーカーを始めてもかまいませんかね?

Mabuse

Spielereiは英語のPlayにあたり、遊び、ゲーム、ギミック、そしてギャンブルといった意味を含んでいますが、この映画のタイトル自体が、マブゼをSpielerと呼んでいる事も考え合わせると非常に示唆的です。実際、表現主義とはどんな運動だったのでしょうか。表現主義詩人のエルンスト・ブラスの言葉にこんな一節があります。

何があの空気を支配していたのだ?とりわけ、ヴァン・ゴッホ、ニーチェ、フロイトも、そしてヴィーデキンドもだ。望まれていたのは、ポスト理性主義のディオニソス。ヴァン・ゴッホは燃え上がるように凝縮し、若々しい誠実さ、親近感、深遠さに満ち、印象主義や自然主義に対抗して、表現と強烈な経験を意味したのだー露出と幻惑[…]自分を表現する勇気。ニーチェ、それは自分自身であることの勇気。フロイト、それは自分自身に隠された深遠と問題。ヴィーデキンド、それは爆発する人間関係の問題(しかも美しいヴィジョンだ)。

表現主義はその起源に自然主義への懐疑と反発があります。「あるがままに表現する」という外部からの視点に対し、あるいは印象主義の「外見を描写する」という姿勢に対して、「自らの主観」を表現することを目指しました。当時の芸術活動は様々なアヴァンギャルドの流派が生まれては消え去っており、表現主義はその中でも境界が曖昧で、他の芸術活動とも密接に関わっています。ブラスの詩にもあるように、表現主義はヴァン・ゴッホ、ニーチェ、フロイトに強い影響をうけていますが、さらに大きくは、ヨーロッパ文化を支配していた理性主義の崩壊を第一次世界大戦に見ていたのです。マブゼが「幸福などない、あるのは『力への意思』だ!」というのも、彼の思想の下敷きはニーチェにあることを示唆しています。しかし、マブゼが、-そしてフリッツ・ラングやテア・フォン・ハルボウがー どこまでニーチェを理解しているかと言うと、それはかなり怪しい。ましてや、当時は、ニーチェの妹、エリザベートによって編集された「力への意思」がポピュラーであったことを考えると、今現在我々が考える「ニーチェ」とはずいぶん違うとらえ方がされていたのでしょう。むしろ、ラングは表現主義、そしてその根底に流れる「文化」と呼ばれていたものが当時、投資の対象であったり、ステータスを示唆するものであったりしたことを認識していて、それを「対象」としてあらわしていたのではないかと思うのです。ラングからすれば、「ドクトル・マブゼ」は表現主義の映画ではなく、表現主義についての映画だったということもできると思います。

1920年代から30年代におけるフリッツ・ラングの軌跡(あるいはテア・フォン・ハルボウの軌跡)は、当時の社会状況の鏡像ともいえます。「ニーベルンゲン(Der Niebelungen, 1924/25)」は第一次世界大戦終盤で起きたと論争されていた「背中からの一刺し」を背景のコンテクストとしてもっていますし、「メトロポリス(Metropolis, 1927)」はワイマール期に顕著になった支配層と労働者層の分断をテーマにしたものの、結局、それは解決されえないことであることをあらわにした作品でした。保守派も共産党も、支配層も労働者層も、当時のワイマール政権には裏切られたという感情では一致していた。その不満は様々な形で噴出するけれども、保守派は自分たちが主導権を握ることを極力避けようとしたし、プロレタリアートは政権を狙えるほどの力にはまだ程遠かった。その状況で、「力への意思」を味付けに使い、「背中からの一刺し」でドイツ伝統のドラマを現代に焼きなおし、「指導者と労働者の和解」をテクノ・フェチの言い訳に使った、のが彼らの軌跡ではないでしょうか。フリッツ・ラング自身はナショナリストだったと言われていますが、決して一貫した主張を持っていたわけではないようです。そして、それはウーファのスタッフや技術者にも共通に見られる性格のものでした。象徴的なエピソードとしてクライメイヤーは、「メトロポリス」に関わったスタッフが、一方で非常に高度な芸術性とそれを達成する技術を持っていながら、この映画のもつ「哲学性」についてはラングやハルボウのうわついた発言を無味乾燥に繰り返すだけであったことを指摘しています[3]。このエピソードは、もともとマックス・ラインハルトの表現主義演劇が、政治的志向を持たない、新しい流行好きの中産階級を観客としてターゲットにしていたことを思い出させます[11]。どのような政治的なスタンスにもコミットしない(あるいはしたくても出来ない)けれども、主観的な世界を投影することで「自意識の問題」を投げかけているかのように見える、けれども、それはいったいどんな問題なのかは、実は明示されない、という仕掛け。「カリガリ博士」はいったい何を問いかけているのか?第一次世界大戦時のドイツ帝政と国民の関係の比喩、ドイツの理性主義と無意識の関係の比喩、さまざまな解釈は成り立つけれども、それらはあくまで観た者の意識の投影でしかない、という仕掛け。それは意識的にラインハルトやカール・メイヤーらが編み出した手法なのか、それとも無意識的な模索の結果なのか、あるいは当時まだ幅を利かせていた検閲をかいくぐるためだったのか。おそらく、いろんなことが同時に起こっていたのでしょう。そして、数年で表現主義と言うスタイルは廃れたけれども、ウーファの作品群、-「ニーベルンゲン」、「メトロポリス」、「最後の人」、「ファウスト」などー のなかにはその仕掛けは残り続けたように見えるのです。裏を返せば、これらの映画の視覚的な数々の試みは、そういう「仕掛け」のもとで可能になった、ともいえるかもしれません。ことドイツでは「高尚な芸術」と「低俗な芸術」の区別は現前としていて、映画を「高尚な視覚芸術」として、その消費者である中産階級にアピールする、最良の、あるいは唯一のアプローチだったのかもしれません。

最初に戻って、このシリーズの発端となった広告に載った九つの映画は、ウーファの「拡大路線」の頃(1920~1925)に作られた映画ばかりです。その中には「海賊ピエトロ」や「沈黙の塔」のように、スチールを見るかぎり、ハリウッドに対抗して作られた、輸出品目としての役割を担っていたものもありました。おそらく他の作品もそうでしょう。同時代に世界の映画史上を席巻していたチャップリンやキートン、MGMやパラマウントの作品から較べれば、本当にこれらの映画が人を呼べたかどうかは分かりません。しかし、エーリッヒ・ポマーが言ったように「新しいことをやる」ことがドイツの輸出映画として必要だったことは間違いありません。しかし、これらの輸出映画でさえ、その半分以上のプリントが存在せず、ましてやドイツ国内で大量に生産されていた国内市場向けの映画はさらに残っていない。私は最初、この九つの映画のうち少なくとも七、八本はプリントがあるんじゃないかくらいに思っていました。しかしプリントの存在が分かっているのはどうやら三本だけのようです。ウォーレンベルグの言うように「この時代の傑出した映画だけを見て、ドイツ映画を一般化するのは間違い」でしょう。「メトロポリス」でシュフタン・プロセスが使われていますが、あそこまでテクノロジーを投入して製作された映画は、あの映画だけなのです。1920年代のドイツではまだガラス・ステージ(天井までガラス張りのスタジオ)が大半を占めていて、太陽光に左右される撮影をしていたし、アグファのフィルムは粒状がひどいからコダックを使いたいとエーリッヒ・ポマーは言っていたそうです。ハリウッドのスタジオでは、日割りのスケジュール管理が一般化していたのに、ウーファでは誰が何を撮っているか、おおまかしか把握していない。ポマーが、ウーファの社内にスケジュール管理ボードを導入したのが1920年代の終わりだそうです。ハリウッドは産業として映画をみていたし、映画製作に対して、(意識的かどうかはわからないけれど)ヘンリー・フォードのように生産管理・品質管理のエンジニアリングを適用していた。マックス・ファクターがハリウッドに第一号店を構えるのが1908年。1920年代にはグロリア・スワンソンのメークアップからルドルフ・バレンチノの眉まで面倒を見ていました。トーキーになって、タングステン灯とパンクロマチック・フィルムの組み合わせに最も映えるメークアップを開発したのもマックス・ファクターです。同じ頃、ドイツではどこかの女優がウーファの映画で着た衣装を別の会社の映画で着用したのしないので訴訟騒ぎです。それくらい、総合芸術、総合産業としての映画産業の構えに差があったようです。衣装の流用について騒ぎ立てたのも、パラマウントがウーファの経営に参加していることが影響しているのではないかと思うのですが。むしろ、ハリウッドのように映画産業のあらゆる側面がすべてコントロールされていることが稀なことなのですが、その感覚で当時のドイツ映画を見ると「メトロポリス」や「最後の人」、あるいは1920年には「カリガリ博士」でさえ、ドイツ映画界の「飛び道具」だったことが意識されないかもしれません。1920年代に多くのヨーロッパの映画人たちが電灯に群がる虫のようにハリウッドに集まっていくのも「より芸術的な作品を作れる」からというよりは「合理的な映画製作」に惹かれてのことかもしれません。

同時に、これらのウーファの映画に関わった映画人たちが、その後たどった道のりは非常に興味深いものがあります。ドイツに残った多くの映画人が1945年までは精力的に映画製作に関わるものの、戦後はすっかりペースが落ちてしまう。年齢のこともありますが、あまりに断絶が大きい。これは戦後もほぼ継続的に映画製作がされていた日本とは対照的です。日本では、良きにつけ悪しきにつけ無声映画期からの映画人たちが戦後もすぐに映画を撮り続けていました。ドイツの場合は、戦後の連合国側によるプロセス、その中で特に強調されたゲッベルスと宣伝省の影についての解釈が、「わかりやすい部分」に集中してしまったのは否めません。「ユダヤ人ズース(Jud Süß, 1940)」や「永遠のユダヤ人(Der ewige Jude, 1940)」、「意思の勝利(Triumph des Willen, 1935)」や「オリンピア(Olympia, 1938)」といった作品と、アウシュビッツやダッハウの収容所が直線で結ばれて、そこで話が完結してしまった。むろん、そんなに話は単純ではないのですが、当時も今もその直線からの距離と言う点で、映画やそこに関わった人たちが語られるし、あるいは逆にその直線をさっぱり消し去って映画だけを評論しようとしたりするわけです。ナチス政権下の「娯楽映画」も、ゲッベルスによって特に強化されたわけではなく、もともと娯楽映画が主流の映画産業だったし、ワイマール期の厳しい経済状況からの逃避と第三帝国期の戦争やファシズムからの逃避は決して無関係ではないでしょう。

おそらく現実はなんかもっとねばっとしたやりきれないものがたくさんあったのではないでしょうか。ドイツを出る直前のビリー・ワイルダーと「豚野郎」ハンス・シュタインホフは一緒に仕事をしたこともあれば、ドイツ映画界きってのスター、ハンス・アルバースはナチ党員ではあったものの、ナチスが嫌いで、ユダヤ人の恋人がいた。カール・リッターはプロパガンダ映画の巨匠だと言われ続けてきたけれども、ゲッベルスは彼には嫌気がさしていて映画を作らせたくなかったという。フリッツ・ラングはゲッベルスとの会見の後、すぐにベルリンを脱出したと嘯いているけれど、彼はナチスが結成した労働組合NSBOの委員長の一人で、ドイツを脱出したのはもっと後になってからということも分かっています。彼の「ドクトル・マブゼ」が反ナチ映画という位置づけになったのも、「死刑執行人もまた死す(Hangmen Also Die, 1943)」の公開とほぼ同時に「ドクトル・マブゼ」が米国で公開されたときのPRだった可能性もあります。エドガー・G・ウルマーにいたっては、何がなんだか分かりません(本当に15歳で「カリガリ博士」や「ゴーレム」に参加したのか、とか、「タブウ(Tabu, 1930)」と「日曜日の人々(Menschen am Sonntag, 1930)」をタヒチとベルリンで同時期に参加できたのか、とか)。多くの記述が、あとになってから書かれたものであり、都合よく誇張されたり消去されたりしている面が多いのです。それは、ナチスとの関係だけでなく、「だれそれと私は仕事をした」とか「あの映画には私も関わった」といった類の話も、誇張されているものが多いのです。「なにが本当だったのかは、もうよくわからない」というこの状況は、それでも永年多くの映画史家や批評家が地道に様々な資料を紐解いた結果でもあるのです。この「よくわからない」けれど、わずかながら遺された映画がもう一度遠く離れた時間で見直されることで、いままでずっと支配的だった、直線的な「枠」みたいなものから逃れられるのかもしれません。

[1] シネクラブ時代: アテネ・フランセ文化センター・トークセッション. フィルムアート社, 1990.

[2] US Geological Survey 1920. Gemstones, Metals.

[3] K. Kreimeier, The Ufa Story: A History of Germany’s Greatest Film Company, 1918-1945. University of California Press, 1999.

[4] S. KracauerとL. Quaresima, From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film. Princeton University Press, 2004.

[5] L. H. Eisner, The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt. University of California Press, 2008.

[6] C. Rogowski, 「Movies, Money, and Mystique」, Weimar Cinema: An Essential Guide to Classic Films of the Era, Columbia University Press.

[7] T. Elsaesser, Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary. Routledge, 2000.

[8] H. H. WollenbergとR. A. Manvell, Fifty Years of German Film, by H. H. Wollenberg. [Introduction by Roger Manvell. Translated by Ernst Sigler.].the Falcon press, 1948.

[9] U. Hardt, From Caligari to California: Erich Pommer’s Life in the International Film Wars. Berghahn Books, 1996.

[10] G. D. Feldman, The Great Disorder: Politics, Economics, and Society in the German Inflation, 1914-1924. Oxford University Press, USA, 1993.

[11] W. Grange, Historical Dictionary of German Theater. Scarecrow Press, 2006.

|

| ハリウッドで製作された「人類の破滅(Human Wreckage, 1923)」のセット (Kevin Brownlow, “Behind the Mask of Innocence”より) |

この時代のドイツ映画について考える上で避けて通れない二冊の本があります。ジークフリード・クラカワーの「カリガリからヒトラーへ(From Caligari to Hitler, A psychological History of the German Film)」[1]とロッテ・アイズナーの「憑かれたスクリーン(The Haunted Screen)」[2]です。

「カリガリからヒトラーへ」では、「カリガリ博士」の博士とチェザーレの関係に、その後のヒトラーとドイツ民衆の関係の萌芽を見ていました。シナリオの変更も含めて、あのいびつな風景のいびつな物語が、第一次世界大戦直後のドイツに現れたことに、混沌とした時代の象徴を見るのはたやすいです。そして、「催眠状態の私たち」と「それを操る男」の対比に、十数年後のドイツ国民の熱狂を重ね、アヴァンギャルド芸術の前進性とナチスの異常性を結び付けていくのは、一見説得力のあるものでした。しかし、これはかなり強引な「時代」と「作品」との結びつけで、その後多くの人が批判しています。

ドイツ表現主義映画を批評・分析したもうひとつの書籍として有名なのは、ロッテ・アイズナーの「憑かれたスクリーン(The Haunted Screen)」です。これは、美術史的見地から映画における表現主義の源とその展開を論じています。「カリガリ博士」に見られる視覚美術の形式は、19世紀のドイツロマン派芸術や、ゴシック文学にその源泉があるとアイズナーは考えていました。たとえば、象徴主義の画家、アルノルト・ベックリン(1827 – 1901)の絵画がフリッツ・ラングの「ニーベルンゲン」に与えた影響を指摘し、E・T・A・ホフマン(1776 – 1822)の小説が作り出したキャラクターや幻想世界が「プラハの学生」、「カリガリ博士」、「ノスフェラトゥ」、「戦く影」などの原型となったという分析は、「表現主義」の語彙を理解するうえで画期的なものでした。さらにマックス・ラインハルトの演劇芸術の影響が、多くの表現主義映画の源にあるという指摘も非常に重要なものです。

しかし、映画史家バリー・ソルトは、当時の表現主義映画は、マックス・ラインハルトだけではなく、広く当時のドイツ演劇全般から受けていたこと、さらに陰影の強い照明スタイルは、ごく初期のアメリカ映画にも見られ、すべてドイツ起源と考えることはできないと反論しています。特に、後世になって「私はマックス・ラインハルトの劇場で美術を担当していた」とか「舞台監督をした」ということを言い出す映画関係者が多く、それらの話をどこまで信用してよいのかわからないことも合わせて考慮すべきかもしれません。

Thomas Elsaesserの“Weimar Cinema And After”に以下のような記述があります[3]。

亡命者として、(アイズナーとクラカワー)両者は、自分たちを受け入れてくれた国(注:アイズナーはフランスに亡命、クラカワーはアメリカに亡命)に貢献しようとしていた。これらの国にはドイツに対する偏向や偏見がはびこる一方で、西ドイツは「第三帝国」の実質上の後継者としての責任の取り方を模索していた。彼らはこの二つの文化の間を取り持つ必要があったのだ。同時に、個人的なレベルで、彼らは自分たちの庇護者に感謝し、彼らの本はそのような恩人たちへのお礼でもあった、-アイズナーは(シネマテーク・フランセーズの)アンリ・ラングロワのもとで働いていたし、クラカワーはニューヨーク近代美術館のアイリス・バリー、社会学研究所に負うところが大きく、アメリカ政府の仕事もしていた。

Thomas Elsaesser

この国際的に影響力のあった二冊の本と同時期にドイツ国内で出版された「ドイツ映画の50年(H.H.Wollenberg著)」という本では、クラカワーやアイズナーの見地とは全く対抗する意見が見られます[4]。

海外では、1920年から30年の『古典の時代』におけるドイツ映画は不気味なテーマを好み、それはドイツ人の精神構造に由来するという考えが一般的だ。私はこの見方が全く間違っていることを証明しようとしてきた。この誤謬が広がっている理由として、(その時代に製作された)非常に大量のドイツ映画の中から一握りの映画しか見ていないことが考えられる。この時代の傑出した映画だけを見て、ドイツ映画を一般化するのは間違いだ。大部分の映画は一シーズンでその寿命を全うしたし、そういうものだったのだ。

H.H.Wollenberg

ある時代の映画史を一部の名作や問題作に代表させて、そこから読み解こうとするのは「作家主義」の視点の映画史の陥穽です。しかし、クラカワーとアイズナーの二人の映画史はあまりに影響力が大きく、「ドイツ表現主義映画」という語彙も定着してしまった。多くの映画批評がそれを解きほぐそうとしていますが、「一シーズンでその寿命を全うした」映画の大部分はプリントが行方不明、紛失し、同時代の証言や資料も矛盾や誤解に満ちており(『カリガリからハリウッド』には「カリガリ博士」の誕生の経緯を調査しても矛盾だらけで、何が真実か全く不明である様子が描かれています)、おそらく事態はこれからも不明のままであろうと思われます。

表現主義が出現した経緯について、その当事者、エーリッヒ・ポマーはこんなことを言っています[5]。

ドイツ映画界は儲けるために『様式的映画』を作った…ドイツは敗戦していたんだ。どうやったら、他の国と競争できる映画を作ることができる?試すことさえできない、だから新しいことをやった。それが『表現主義映画』とか『様式的映画』というわけさ。

Erich Pommer

「カリガリ博士」は最初から国外の映画と競争する目的 ―それが国内市場であろうと、国際市場であろうと― で製作されていました。ゴシック的な文学モチーフ、キャラクター、催眠術という近代型オカルト、フロイトの精神分析学や、20世紀初頭の舞台芸術、構成主義などのアヴァンギャルド視覚芸術と言った、「ドイツ中産階級が文化と思っているもの」をごちゃ混ぜにして提示した。それは、ドイツ的と思われていた「道具箱」をひっくり返して詰め込んだに過ぎないものです。この高尚な芸術の寄せ集めは、当時ハリウッドを中心に主流だった国際的なテーマと求心力をもった映画、たとえばグリフィスやチャップリン、メアリー・ピックフォードの映画とは一線を画していました。しかし、同時に第一次世界大戦で世界が嫌悪した「帝政ドイツ」の匂いを全く感じさせないものでもあったのです。そこが、彼らのセールスポイントであり、ゆえに国際的に見事に成功をおさめたのです。

ともあれ「カリガリ博士」の視覚芸術が1920年代の映画界にとって衝撃的だったことは間違いなく、直接的に影響を受けた作品が現れます。ドイツ国内では、ヴィーネ自身が監督した「ゲニーネ(Genuine, 1920)」「罪と罰(Raskolnilov, 1923)」のほか、「朝から夜まで(Von Morgen bis Mittelnacht, 1920)」「トルグ(Torgus, 1921)」「裏町の怪老窟(Das Wathsfigurenkabinett, 1924)」などがありますし、フランスではマルセル・レルビエ監督の「人でなしの女(L’inhumaine, 1923)」が顕著な影響を受けているのがわかります。日本でも衣笠貞之助の「狂った一頁(1926)」そして現存していれば溝口健二の「血と霊(1923)」も「カリガリ博士」の影響を直接受けた作品として挙げることが出来ます。実はハリウッドにも「人類の破滅(Human Wreckage, 1923)」という作品があり(プリントは現存せず)、薬物中毒者の世界を歪んだセットで表現した画期的な作品だったようです。しかし、特にドイツ国内の作品では、その様式ばかりが先走ってしまった内容の薄いものばかりになり、最後には廃れてしまいました。

(つづく)

[1] S. Kracauer and L. Quaresima, From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film. Princeton University Press, 2004.

[2] L. H. Eisner, The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt. University of California Press, 2008.

[3] T. Elsaesser, Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary. Routledge, 2000.

[4] H. H. Wollenberg and R. A. Manvell, Fifty Years of German Film, by H. H. Wollenberg. [Introduction by Roger Manvell. Translated by Ernst Sigler.]. the Falcon press, 1948.

[5] U. Hardt, From Caligari to California: Erich Pommer’s Life in the International Film Wars. Berghahn Books, 1996.

|

| フリッツ・ラングのハリウッド訪問記 「採掘リグとやしの木のあいだで」 Filmland, 1925年1月号 |

|

| 「インドの墓(1921)」撮影風景 |

|

| 1945年までのドイツの主な映画会社(クリックで拡大) |

|

| 「ズムルン(Sumurun, 1920)」 エルンスト・ルビッチ監督 |

ところでルビッチ、いまは誰も知らないものね。名人芸だものね。意外にルビッチは誰も知らないのよね。ルビッチいうと「ズムルン(「寵姫ズムルン」)」みたいなあんな時代のことばかり知っているのね。現代のはあまり知らないのね。「シネクラブ時代」フィルムアート社、1990年[1]

|

| エルンスト・ルビッチ(左)とポール・ダヴィッドソン |