新しき星菫派

『オーケストラの少女』や『第九交響楽』が日本に輸入された時期は、南京攻略、徐州会戦の時期と重なっている。それがゆえに、「K」こと加藤周一の《新しき星菫派》批判を連想してしまう。

戦争の世代は、星菫派である。

詳しく云へば、一九三〇年代、満洲事変以後に、更に詳しく云へば、南京陥落の旗行列と人民戦線大檢舉とに依て戦争の影響が凡ゆる方面に決定的となつた後に、廿歳に達した知識階級は、その擾情操を星菫派と稱ぶに適しい精神と教養との特徴を具へてゐる。

先づ例をあげることからはぢめよう。私は戦争の終る二年程前に偶然彼を知つた。彼はそのとき廿五六の醫學生であり良家の子弟に適しい上品さを言語舉動服装に具へてゐた。専門の學業に熱心であり、若干の運動競技にも通じ、俳句をよくし、カリカチュールを巧みに描くと共に、セザール・フランクの音樂を愛し「冬の旅」の 樂譜をどうにか歌ふことが出来る。書棚には、秋櫻子の数冊、カロツサの全集、又へッセとリルケとの小説や詩集、萬葉集の評釋と中河與一と仏蘭西通信と、――何も皆覚えてゐるわけではないが、さう云ふ本が手際よく本棚にならんでゐて、私が彼の部屋へ行つたときに、彼はその一冊を何となく抽いて、手の上に弄びながら、本の装幀に就いて、良き趣味の批判を加へたり、又彼が撮つたと云ふ「藝術寫眞」を見せてくれたりした。その寫眞の中では、流行の洋服を鮮かに着こなした若く美しい婦人が、白樺の幹に片手を置き、心持ち首を傾けて、焉然と、――古風な云ひ方だが正に焉然と笑つてゐるのである。何でもないんだが、誤解されてね、と、實に可愛らしく微笑みながら、彼は云つた。私は返事を省略して話題を轉じた。

K

加藤の言う「南京陥落の旗行列」(南京陥落は1937年12月13日)で日本の街が賑わっていたころ、『オーケストラの少女』が公開され、8週間にわたる上映延長の人気となり「日劇の丸い建物を毎日毎日觀客が長蛇の如く列を作つて取巻い」ていた。『第九交響楽』が公開されて「一音楽家の藝術と家庭との相剋」を描いた「ウーファ久しぶりの佳作」とインテリゲンチャが宣言していたころ、映画『人情紙風船(1937)』の監督、山中貞雄が江南省の野戦病院で病死し、彼と深い親交を結んでいた小津安二郎はジフェニルシアノアルシンという毒ガスを中国兵に向けてまいていた[1]。高揚、錯乱してフィードバックが効かなくなった好戦的な精神と、高尚芸術の心地よさのなかに逃避する心理とが、社会の中で大きく分裂しつつ、同居していた。加藤が「彼」と会ったのは、その6年後、1944年である。加藤は「話題を轉じた」あと、サイパンでの日本軍の惨敗について、「封建的軍國主義政府」と「それを許して何等の見るべき抵抗を示さなかつた知識階級」の責任を「彼」に訊いている。「彼」は「負けるとは思はない」「玉碎あるのみ」と答えた。結局「彼」は「毎日の新聞に書いてある通りのことを云つた」のだった。

定型化した好戦的レトリックと、浅薄な人間主義的理想芸術への逃避。戦時下の日本の知識階級のあいだでは、背反する二つの側面が当たり前のように同居していた。それを個人として体現していたのが「彼」だった。それが加藤の糾弾する《新しき星菫派》だった。

藝術は微熱の少女の頬の如く薔薇色でなければならず、思想は解熱劑で癒る微熱の如く安全なものでなければならない。今や、良家の父兄が、安心して、子女の玩弄に供し得る藝術と思想とは危険思想の祝福すべき退却の後に、精神の燒跡から、果して生延びた飼犬の如く、尾を振って現れたと云ふべきであらう。

K

私は、Kこと加藤周一の文章は、あまりにグロテスクなルサンチマンと無自覚なスノビズムにあふれていて、読んでいて辟易するのだが、そんなことよりも気になるのは《新しき星菫派》らしきものは、実際に存在したであろうか、という疑問である。私は、当時の様々な資料や作品を見ているうちに、なんとなく存在していたのではないかと思うようになった。ただ、それは具体的な名前を持った人格ではなくて、多くの人々のあいだに薄く広く存在していた《靄》のようなものではないか、と思っている。

「新しき星菫派」については、また考えたい。まず、この《靄》が、どうして実体をつかみにくいものになってしまったかについて考えたい。、

靄

例えば、「君死にたまふことなかれ」で知られる歌人の与謝野晶子(1878~1942)は、弟が日露戦争に行く時に、「死んじゃダメだよ」と言ってるんですよね。それには賛否両論があったりするわけです。その後、日本が戦争に深入りしていくなかで、息子が太平洋戦争に行った。その時には「たけく戦え(勇ましく戦え)」と歌うようになっている。そうなってしまうという、そこに問題があるんでしょ。

高畑勲 2015年インタビュー

そうなってしまう《そこ》に問題がある。その通りだろう。そして問題は、その《そこ》が輪郭のないくせに実体を持っていることである。だから困るのだ。その輪郭のない、《靄》のようなもの、それは高畑たちのような戦争を経験した世代には自明のことだったに違いない。

クリエイター、例えば、小説家、画家、音楽家、そして映画製作者や監督たちが、戦争責任を問われたとき、その責任を引き受けた者はごくわずかだった。多くの者は、みずからの行動を正当化し、戦後はそれらの加担の痕跡を拭い去り、業績や全集に収録することを禁じた。そして、《靄》は消えていった。

戦争直後に、文学者の責任を追及する動きは確かにあった。少し長くなるが、小田切秀雄の有名な文章を引用したい。

だが、吾々はかの「一億總懴悔」を行はうとする者ではない。それはバカげたことだ。周知のやうに、そこでは誰にも責任があるといふことによつて一部の者の重大且つ直接的な責任がごまかされてしまふ。日本文學の堕落のその直接の責任者・堕落への指導者のメガフオンと化して人民を戰争へ驅り立て、欺瞞と迎合によつて支配者の恥しげもない婢女となつた者、特にその先頭に立つた者はなかつたか。自己の批判者が特高警察や憲兵やその他の力によつて沈黙させられたとき奇貨おくべからずとして飛び廻つた者、或は自分の文學上の敵を「赤だ」とか「自由主義だ」とかいつて密告し挑發して特高警察へ賣り渡した文學者はゐなかつたか。また、粗雑な人間主義やヒューマニズムによつて今次戰争の本質をとりちがへ、そのことで侵略戰争を人間とかヒューマニティの名で飾り立て、世の柔軟な心をもつ若い人々を戰争へ驅り立てた文學者はゐなかつたか。そして更に、たとへ戰争をおのづからな現實の動きだとしてやむなく肯定してしまつたのであつたとしても、その肯定したといふことで若い文學的世代を戰争肯定へ押しやるに力のであつたといふやうな文學者はゐなかつたか。

小田切秀雄 昭和二十一年 [2]

そして、小田切はこの問いに対して次のように実名を挙げて答えるのである。

だが文學の堕落に第一の責任のあるのはやはり文學者にほかならぬ。吾々が文學における戰争責任者をまづ文壇の中からあげる所以である。

菊池 寛 久米 正雄 中村武羅夫 高村光太郎 野口米次郎

西條 八十 齋藤 瀏 齋藤 茂吉 岩田 豊雄 (獅子文六)

火野 葦平 横光 利一 河上徹太郎 小林 秀雄 龜井勝一郎

保田與重郎 林 房雄 淺野 晃 中河 與一 尾崎 士郎

佐藤 春夫 武者小路實篤 戸川 貞雄 吉川 英治 藤田徳太郎

山田 孝雄

小田切秀雄 昭和二十一年 [2]

小田切は「ここに取り上げたのは主要な責任者のみであつて、他は次の機會に取上げる」と記しているが、次の機会なるものはなかったように見える。そして、小田切は、この8年後、壷井繁治の詩集を編む。あたかも壷井が戦時中に反戦詩人だったかのごとく編集した詩集だった。

引き金

櫻本富雄は、日中戦争から太平洋戦争まで、数多くの文学者たちが戦争に協力して作品を発表した事実を発掘し続けている。それは、戦争推進に協力した文学者の多くが、戦後になるとその事実を隠蔽し、あたかも自分は何もしなかったかのように振舞っているか、あるいは無理やりやらされたので適当に粗製濫造していたのだと言い逃れている者が多かったからである。

辺見庸は、「入り江の幻影」のなかで、櫻本富雄の仕事を「割に合わない仕事」と呼ぶ。

…わたしは櫻本の仕事を愛読書とは言えないまでも〝苦々しい必読書〟と考えてきた。ニッポンあるいはニッポンジンの心性の一端とその伏流を回顧するうえで、苦痛と苦い味は避けて通れない。戦前戦中と戦後の連続性と見かけだけの断絶を知るうえでは、政治論文だけでなく文芸、とりわけ詩作品を参照する必要がある。それらは強いられて書いたのか、詩人らが自らすすんで書いたのか――。

辺見庸「入り江の幻影」

櫻本の研究の動機は、彼自身の苦い経験にある。戦時中、小学生だった彼が学校で書いた愛国作文が新聞に掲載されたという。その勇ましい文章への後悔が、彼の活動の発端だという。

吉川 ご自身の愛国作文について「私自身が戦争に加担したことを証明する、まぎれもない証文である。その罪責は、どのような反省をもっても、清算できるものではない。」(『日の丸は見ていた』’82、マルジュ社)と書かれていますが、この作文のどういうところが、読者を戦争に動員するような役割を果たしたのでしょうか。

櫻本 ははは。そりゃあもう全文そうだよ。

吉川 この作文を読んだ読者に影響を与えたということですね。

櫻本 そう。僕は「戦争責任」という言い方が好きじゃなくて「表現責任」って言いますが。これが単なる学校の作文で終われば、先生や友達の目には触れるとしても、大多数の人の目には触れないわけでしょ。ところがこういう風に活字になっちゃうと不特定多数の人が読むわけです。僕のこの記事を読んで、ああ、こんな子供がいたら安心して戦争へ行けるって言って出征した兵隊さんがいるかもしれない。そういう意識は常に表現する者は持ってなくちゃだめでしょ。これは小学四年生の作文だからそんなこと言うと大げさだって言われるかもしれないけど。兵隊さんだけじゃなくて同世代の少国民を励ましたかもわかんないですしね。

元皇国少年櫻本富雄に訊く

吉川麻里/櫻本富雄

吉川 戦中詩の質に関して「欣然と飛び出した弾丸も、いやいやながら発射させられた弾丸も、心臓に命中すれば、その心臓の持ち主を、あの世へ送る結果になる点で差異はない。」(『空白と責任』’83、未来社)とおっしゃっています。それが櫻本さんの立場ですね。

櫻本 沈黙以外にないわけですよ、引き金さえ引かなければいいんだから。

元皇国少年櫻本富雄に訊く

吉川麻里/櫻本富雄

二人の詩人

神兵はかくのごときか生きながら死の體驗をつばらかにして

ことごとくわが子に似たる齡にて攻擊す神風攻擊部隊

斎藤茂吉 昭和十九年 [3]

戦争を勝たせたいという国民感情から、歌を作ったのがなぜ悪いんだ。戦争中は作りたくなきときでもジャーナリズムや軍が、無理に作れ作れと言い、作らなければ非国民扱いにする。そして今度は戦犯者だ。

斎藤茂吉 [4 p.42]

大東亞の安危をひきうけた日本は

國民みな一箇の英雄であるべきです。

すなはち子どもも亦同じく

責任を知る一箇の英雄であるべきです。

高村光太郎 「講演會で讀んだ詩」より

昭和十九年 [5]

必死にあり。

その時人きよくしてつよく

その時こころ洋洋としてゆたかなのは

われら民族のならひである。

高村光太郎「必死の時」より

昭和十六年 [6]

死の恐怖から私自身を救ふために

「必死の時」を必死になつて私は書いた。

その詩を戦地の同胞が読んだ。

人はそれをよんで死に立ち向つた。

高村光太郎 「わが詩をよみて人死に就けり」より

「暗愚小伝」昭和二十二年 [7]

藤沢周平は、戦争直後に高村光太郎が蟄居した岩手県花巻市郊外にある山小屋を訪ねたときのことをこう記している。

夏は風雨が、冬は雪が舞いこんだだろうその小屋に、光太郎は七年間住んだ。みずからが言う自己流謫の歳月である。そしてその小屋で歌集『白斧』をまとめ、詩「暗愚小伝」を書き、その詩を核に詩集『典型』をまとめた。

「暗愚小伝」は、戦時中多くの戦意昂揚詩を書き、文学報国会の詩部会会長を勤めて戦争に協力した自分を見つめ直す、自己点検の詩である。自分はそも何者かとみずからを問いつめ、そこから崩壊したアイデンティティを回復しようとした試みの詩である。

藤沢周平「雪が降る家」

もう一人の歌人、斎藤茂吉が戦後住んだ家についてはこう記す。

もうひとつの雪の降る家が、私の目に映る。斎藤茂吉の聴禽書屋である。茂吉も昭和二十年四月に山形に疎開し、翌年一月には大石田に移って、町の名家二藤部家の離れに住むことになった。しかし聴禽書屋と名づけたその離れは、光太郎の山小屋とは異なり、階下に二間、二階に二間がある建物だった。そして妻子を東京に帰した茂吉も孤独ではあったが、まわりには結城哀草果、地元の板垣家子夫らの献身的に茂吉を世話する歌の弟子がいた。

藤沢周平「雪が降る家」

斎藤茂吉もここで歌集『白き山』をまとめる。それに対する藤沢のことばは、抑えられているだけに、深く重い余韻を残す。

注意深く読めば、『白き山』にも低音でのべられた懴悔のひびきがある。しかしそれが光太郎の痛ましいほどの自己点検におよばないのは、両者の気質の違いだけではなく、戦争協力の認識の有無にかかわることのように思われる。

藤沢周平「雪が降る家」

鉄瓶

壷井繁治には戦時中に発表された「鉄瓶に寄せる歌」というのがある。これは物資不足の中で政府がすすめた鉄製品の供出を推進する詩である。

さあ、わが愛する南部鉄瓶よ。

さよなら。行け!

あの真赤に燃ゆる熔鉱炉の中へ!

そして新しく熔かされ、叩き直されて、われらの軍艦のため、不壊の鋼鉄版となれ!

壷井繁治「鉄瓶に寄せる歌」より

戦後、壷井繁治は「鉄瓶のうた」という詩をよむ。それは、まるで日本の《家》の原風景を確かめるかのような、庶民的な詩だ。だが、それは同時に「鉄瓶に寄せる歌」を塗りつぶすためのものだった。

二束三文の値打ちしかないのに、

みんなに可愛がられる南部の鉄瓶よ。

お前は立派な、家族の一員だ。

壷井繁治「鉄瓶のうた」より

小田切秀雄は、1954年に「壷井繁治詩集」を編んだとき、「鉄瓶のうた」をおさめたが、「鉄瓶に寄せる歌」はおさめなかった。だが、吉本隆明は、この変貌を見逃さなかった。彼は「わたしは、詩人というものが、こういうものなら、第一に感ずるのは、羞耻であり、屈辱であり、絶望である」とつづった[8]。

名刀美女丸

内田 島津さん、時勢が今の様に變つて来た際、今後どういふ方針で進まうと思ひますか、それを聞かして下さい。

島津 矢張り取材は眞面目なものになりますね。國策に順應して来ますね。詰り人間的に眞面目な、といふものが多くなる。

溝口 他の藝術でも矢張り政治といふものを常に反射して居ります。これは已むを得ないですね。誰が何と云はふとしようがないぢやないですか。

島津 それが分かる迄の苦しみは大變ですね。これに行かうと云ふのを見つける迄は大變です。時局の進み方が速い。上海が落ち、南京徐州と落ちた。今度は漢口が落ちる。それに合わして進んでくのは骨です。

島津保次郎、溝口健二

昭和十三年 [9]

映画監督、溝口健二は終戦直前の1944年に『宮本武蔵』と『名刀美女丸』という映画を監督した。

『宮本武蔵(1944)』について 戦争ももうガタガタしてた時でね。ついにこんなものしか撮らせなくなったのだ。しかも二十日くらいで作らされたよ。当時、みんな徴用だろう、僕はかくれていたんだよ。せめてこんなものでごまかしている他なかったんだ。でも僕や小津さんはよく逃げきれたほうじゃなかったののかな。

『名刀美女丸(1945)』について これも同じことだ。今更言うことはないね。

溝口健二 [10 pp.292-294]

『名刀美女丸』は溝口健二のフィルモグラフィのなかでも、どん底の駄作と呼ばれる作品である。確かにこの頃の溝口は荒れていて、酒乱に歯止めが効かなくなっていたという証言がある。『名刀美女丸』は、山田五十鈴が父の敵を討つという「銃後の女性」もので、クライマックスは、山田五十鈴が、刀鍛冶によって大和魂を込められた刀で、父の敵を切りつけ、とどめを刺すまでの、2分に及ぶ長回しである。くだらないストーリーかもしれないが、いよいよ本土決戦が叫ばれるようになり、銃後を護る女性の心得を盛んに説く時局に呼応した映画である。

女子は、敵に向つて大刀を振ふほど強くはないにしても、いつでも自決に依つてその最後を潔くしたのである。

菊池寛 『戦時女性訓』

昭和十九年 [11]

『名刀美女丸』が公開された5か月後の1945年6月、ひめゆり学徒隊の136人が亡くなった。

伊丹万作

さて、多くの人が、今度の戦争でだまされていたという。みながみな口を揃えてだまされていたという。私の知つている範囲ではおれがだましたのだといつた人間はまだ一人もいない。ここらあたりから、もうぼつぼつわからなくなつてくる。多くの人はだましたものとだまされたものとの区別は、はつきりしていると思つているようであるが、それが実は錯覚らしいのである。たとえば、民間のものは軍や官にだまされたと思つているが、軍や官の中へはいればみな上のほうをさして、上からだまされたというだろう。上のほうへ行けば、さらにもつと上のほうからだまされたというにきまつている。すると、最後にはたつた一人か二人の人間が残る勘定になるが、いくら何でも、わずか一人や二人の智慧で一億の人間がだませるわけのものではない。

伊丹万作『戦争責任者の問題』

昭和二十一年

たとえば、自分の場合を例にとると、私は戦争に関係のある作品を一本も書いていない。けれどもそれは必ずしも私が確固たる反戦の信念を持ちつづけたためではなく、たまたま病身のため、そのような題材をつかむ機会に恵まれなかつたり、その他諸種の偶然的なまわり合せの結果にすぎない。

もちろん、私は本質的には熱心なる平和主義者である。しかし、そんなことがいまさら何の弁明になろう。戦争が始まつてからのちの私は、ただ自国の勝つこと以外は何も望まなかつた。そのためには何事でもしたいと思つた。国が敗れることは同時に自分も自分の家族も死に絶えることだとかたく思いこんでいた。親友たちも、親戚も、隣人も、そして多くの貧しい同胞たちもすべて一緒に死ぬることだと信じていた。この馬鹿正直をわらう人はわらうがいい。

このような私が、ただ偶然のなりゆきから一本の戦争映画も作らなかつたというだけの理由で、どうして人を裁く側にまわる権利があろう。

伊丹万作『戦争責任者の問題』

昭和二十一年

伊丹万作はこの文章が「映画春秋」に発表された直後、1946年9月に亡くなった。

|

|

|

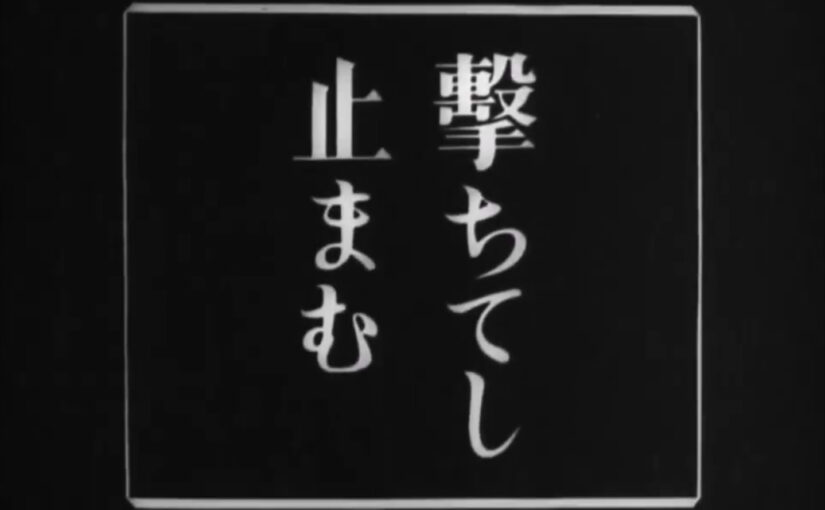

『名刀美女丸(1944)』

山田五十鈴(白装束)による父の仇討ちのシーン。2分にわたる移動撮影。

|

References

[1]^ 星乃治彦, “小津安二郎の戦争責任” 福岡大学人文論叢, vol. 56, no. 2, pp. 525–555.

[2]^ 小田切秀雄, “文學における戰争責任の追求,” 新日本文学, vol. 1, no. 3, pp. 64–65, Jun. 1946.

[3]^ 斎藤茂吉, “十一歌集,” アララギ, vol. 37, no. 11, p. 1, Nov. 1944.

[4]^ 小泉博明, “斎藤茂吉の人間誌” 彩流社, 2022.

[5]^ 土方定一, “歴程詩集.” 青磁社, 1944.

[6]^ 高村光太郎, “大いなる日に:詩集” 道統社, 1942.

[7]^ “高村光太郎選集,” vol. 6. 春秋社, 1970.

[8]^ 吉本隆明, “前世代の詩人たち,” in 文学者の戦争責任, 淡路書房, 1956, pp. 49–70.

[9]^ “島津・溝口映画縦横談” キネマ旬報, p. 91, Oct. 01, 1938.

[10]^ キネマ旬報特別編集, “溝口健二 集成.” キネマ旬報社, 1991.

[11]^ 菊池寛, “戦時女性訓.” 東宝書店, 1944.

KINOMACHINAをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。