|

以前紹介したアーヴィング・ピシェル監督『ハッピー・ランド(Happy Land, 1943)』は、1943年7月にサンタ・ローザ近辺でロケーション撮影されたが、1943年の後半にロサンゼルスでロケーション撮影された作品がある。ビリ-・ワイルダー監督の『深夜の告白(Double Indemnity, 1944)』である。

今回は『深夜の告白』のオープニングの3つのショットだけを取りあげたい。

|

以前紹介したアーヴィング・ピシェル監督『ハッピー・ランド(Happy Land, 1943)』は、1943年7月にサンタ・ローザ近辺でロケーション撮影されたが、1943年の後半にロサンゼルスでロケーション撮影された作品がある。ビリ-・ワイルダー監督の『深夜の告白(Double Indemnity, 1944)』である。

今回は『深夜の告白』のオープニングの3つのショットだけを取りあげたい。

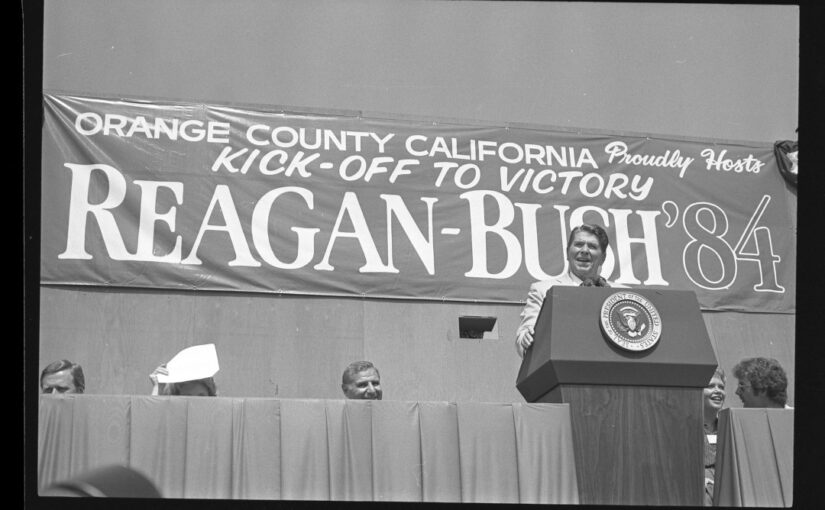

このブログでは、今まで幾度か、ロナルド・レーガンが二期目の大統領選のときに繰り広げたキャンペーンで製作されたコマーシャル「Morning in America」について触れてきた。『ノマドランド』に見られる《マジック・アワー》の美学と労働倫理の結託について考える時の、その先駆的な映像としての位置付けや、ソノマ郡という場所がハリウッド映画で果たしてきた役割のなかでの例として言及した。この「Morning in America」について記しておきたい。

カリフォルニア州の小さな町サンタ・ローザは、アルフレッド・ヒッチコック監督の『疑惑の影(Shadow of a Doubt, 1942)』でロケーション撮影に使われて以来、新作映画の企画で《アメリカの片田舎の小さな町》が登場するたびに、ロケーション候補地のトップにその名前が挙がるようになった。19世紀のイタリア風ヴィクトリア朝建築の住宅、広さを感じさせる中央通りの存在、町の支柱としての時計塔、ひらけた交差点をのぞむ教会、並木に埋もれた住宅街といった要素が、カリフォルニア特有の陽光の風景のなかに適度に薄められたノスタルジアを呼び起こすのだ。この町が果たすべき役割を住民も承知しているかのようだった。

前の記事のような状況下で、プロデューサーのジャック・スカーボールと監督のアルフレッド・ヒッチコックは『疑惑の影』のロケーション撮影をおこなった。ニュージャージーで序盤のシーンを撮影した後、大部分を北カリフォルニアのサンタ・ローザで撮影した。

真珠湾攻撃から4ヶ月後、政府による物資の統制がハリウッドの映画製作そのものを直撃する。1942年4月に軍需生産委員会(WPB)が、L-41という政令を発表した。これによれば、いかなる建造物(私有、公共関わらず)でも、費用が$5,000を超える場合は許可が必要となった[1]。当初、この《建造物》に映画のセットは含まれないのではないかとハリウッドは期待したようだが[2]、戦争による物資の統制政策は甘くなかった。WPBは映画の種類にかかわらず、セットの材料費に$5,000の上限を設けたのである。セットに対する材料統制は、ハリウッドの映画スタジオの価値観と大きくずれていた。MGMからリパブリック・ピクチャーズまで、どこのスタジオでも《超大作》と《低予算映画》の両方が製作されているが、同じものではない。こんなコストでは、製作可能な映画のレベルが子供向けの低予算西部劇しかなくなってしまう、と反発する者たちも多かった。物資の民間消費を問題にするのだったら、なぜフィルムそのものを規制しないのか。むしろ二本立てを止めさせて、誰も見ない低予算B級映画そのものをなくしてしまう方が、フィルム材料の節約にもなるだろう、という意見もあった[3]。しかし、WPBはその方針を曲げなかった。

前回、真珠湾攻撃とその後に続く伊号潜水艦の攻撃が、アメリカ西海岸に《消灯令》と《灯火管制 》をもたらした経緯をみてみた。

では、それらがどのようにハリウッドの映画製作に影響を及ぼしただろうか。

第二次世界大戦期のハリウッド映画製作について調べていると、《blackouts and dimouts》という表現に頻繁に遭遇する。どちらも《灯火管制》のことだろうと思い、最初は余り気にしていなかったのだが、どうもはっきりしないことが積み上がっていった。調べていくと、《blackouts》と《dimouts》は、それぞれ違う規制を意味していて、それらがハリウッドに与えた影響も異なっていた。ここでは、その成り立ちの違いを見てみる。

前回ヴィタリー・マンスキー監督の『Close Relations』を紹介したが、今回は『Putin’s Witnesses (Свидетели Путина, 2018)』を紹介したい。この作品も、dafilmsのストリーミング・サービスで鑑賞可能だ(英語字幕のみ)。

続きを読む プーチンの証言者たち

|

| 『Close Relations (2016)』[Studio Vertov] |

引き続きdafilmsのウクライナ特集からの作品を紹介する。今回は、ヴィタリー・マンスキー監督の『Close Relations (2016)』というドキュメンタリーをとりあげたい。原題は『Рідні』、ウクライナ語で「親類たち」という意味だ。