1.

ナチス政権下では芸術作品や娯楽作品に対する批評は禁止されていた。ゲッベルスは、まず1936年5月に作品の公開や公演直後の批評の禁止を発令し、さらに11月には、芸術の批評そのものを実質的に禁止した [1 p.17]。《批評》は禁止され、《報告》のみが許可された。執筆者もフルネームで寄稿することが義務付けられた。宣伝省のアルフレート・インゲマール・ベルント[❖ note]❖アルフレート・インゲマール・ベルント Alfred-Ingemar Berndt (1905 -1945)。宣伝省の広報担当として重要な役割を果たした人物。戦争中は、北アフリカの戦線で活躍していたロンメルとベルリンのあいだのリエゾンとしても知られ、ロンメルの名声を高めるうえで重要な役割を果たした。 は以下のように発言している。

国民社会主義体制下に於ける芸術作品の評価は、国民社会主義的視点で文化を見る見方に基づいて行われるべきである。芸術的価値を決定できるのは、党と国家のみである。

アルフレート・インゲマール・ベルント

ワイマール期、文学、舞台、絵画、そして映画まで、批評は盛んにおこなわれたが、批評家の多くはユダヤ人だった。その結果、ナチスが政権を取った後、批評活動を継続できたのは、そもそもそれほど多くなかったのである。そのうちの一人、ヘルベルト・イェリング(Herbert Ihering, 1888 – 1977)でさえも、1936年には、過去のブレヒトに好意的な批評が原因となって、帝国文学院(Reichsschrifttumskammer)から追放されている。

《批評》を封じ込んでしまえば、作品は、そこにあるイデオロギーや思想だけでなく、制作における技術や資本の配分、観客との関係などについても、問題提起や批判、反駁、否定にさらされることはない。そのような《批評不在》の時代の作品は、コンテクストが飢餓状態に陥って、そこで繰り広げられる物語の解釈を痩せたものにしてしまう。現代の私たちが「これは第三帝国の政権下で作られたから、邪悪な映画だ」とか、「たとえ第三帝国の下で作られたとしても、これはただの娯楽映画だ」といった価値判断をしようとするのは、極めて慎重にならないといけないが、何よりも「当時、批評家はこの映画をどのように見たのか」「観客にどのように受け止められていたのか」といった、《同時代の繋留点》がない、というのは特に判断を難しくする。

宣伝省は、上映された映画に対する一般市民の《反応》を知るために秘密警察(Sicherheitsdienst, SD)の報告を利用していた[1 p.4]。1940年から開始された秘密警察の報告は、比較的《客観的》と言われている。例えば反ユダヤのプロパガンダ映画については「一般の観客はこういった映画を避ける傾向にある…汚いユダヤ人の映画は『猶太人ズース』でもう十分だ、といったコメントが見られる」と言った生々しい報告が寄せられている[1 p.253]。その客観性ゆえに、スターリングラード攻防戦以降、ゲッベルスは秘密警察の報告を「敗北主義的」と非難した。歴史研究者のなかには、この秘密警察の報告を重要視する者もいる。

ナチス政権下のように《批評》が公の場に存在しない社会においては、創作は急速に公共性を失う。そして創作行為の腐敗と創作者たちの退廃が常態化する。製作資本の配分、検閲、公開時の推奨ランク、といったものは、創作者たちとゲッベルスや党首脳とのあいだの信頼関係によって左右される。個人的なとりはからいや寵愛を受けることが高評価であり、陰口や無関心、拒絶や直接的な非難、個人攻撃が低評価、という批評システムだと言えるかもしれない。

2.

ナチス・ドイツの映画文化を顧みるうえでの、非常に数少ない《同時代の繋留点》のひとつの例として、マリアンヌ・フンケ(Marianne Hunke, 1917 – 2004)の日記の話を挙げたい[2 p.358]。彼女はベルリン在住の主婦で、1930年代後半から日記を記録し始め、そのなかで、見た映画の内容や感想を残している。彼女は戦争終結までに計547本の映画を鑑賞したようである。

なかでも、『さようなら、フランツィスカ!(Auf Wiedersehn, Franziska!, 1941)』に関する話は興味深い。マリアンヌは1939年に武装親衛隊(Waffen-SS)の将校、ヴィルヘルム・フンケと結婚している。フランスに駐留している夫にあてた手紙のなかで、マリアンヌは『さようなら、フランツィスカ!』を絶賛したようである。夫のヴィルヘルムは『さようなら、フランツィスカ!』のフィルムを取り寄せ、仲間と鑑賞し、ひどく心を動かされ、自分たちの「果てしない切望」を感じたという。

『さようなら、フランツィスカ!』は、ヘルムート・コイトナー監督による、《典型的》なメロドラマと言ってもよいかもしれない。主人公のミヒャエルは世界を飛び回るジャーナリストで、フランツィスカと結婚し子供もいるが、ほとんど家をかえりみない。フランツィスカは、まったく家庭を捨てたミヒャエルとの人生に希望を見出せない。彼女は離婚を真剣に考えるようになる。しかし、戦争が始まり、ミヒャエルは兵士として旅立つことになる。ミヒャエルとフランツィスカはお互いの愛を確認し、ミヒャエルは、はじめて有意義な目的をもって旅立っていく。

この映画が、ドイツ国内で家庭を守り続けている女性たちの心に訴えかけようとしているのは明らかだろう。山本周五郎が戦時中に発表した「日本婦道記」は、武家の女性を描いて、銃後の女性の役割を説いた文芸作品だが、『さようなら、フランツィスカ!』と内容や説いている道徳観、家族観に違いはあれ、戦時下の社会において同じような機能を果たすことを期待されていたのではないかと思う[❖ note]❖マリアンネ・ホッペ フランツィスカを演じたマリアンネ・ホッペ(Marianne Hoppe, 1909 – 2002)は戦後の西ドイツを代表する女優だが、終戦時の占領軍の調査、評価では「猛烈なナチ」とされていた [4 p. 91]。ナチス政権下では、政府首脳陣のお気に入りの女優の一人であり、ヒトラー、ゲーリング、ゲッベルスと深い交流があったとされる。

この話を考えるうえで、興味深いのは、戦後の『さようなら、フランツィスカ!』の上映をめぐるやり取りである。連合国側の調査で、「祖国の戦いに赴く兵士」を賛美するラストシーンが問題視され、上映禁止映画のリストに入れられることになった。監督のヘルムート・コイトナーは、プロパガンダ的なラストシーンは自らの政治信条ではなく、ナチス政権によって無理矢理挿入されたものだと主張して、上映解禁を主張したのである。結局、該当のラストシーンを削除したバージョンが上映許可された [3 p.169]。

しかし、前述のフンケ夫妻の『さようなら、フランツィスカ!』に対する反応をみると、ラストを削除すればプロパガンダ性は失われるといった、そんな単純なことなのだろうか、と思う。ラストシーンだけ切り離して問題視し、残りは不問とすることができるのだろうか。ヴィルヘルム・フンケに「果てしない切望」を呼び起こしたのは、ラストシーンだけだったとは思えない。確かにクライマックスですべてを昇華させる効果はあるかもしれないが、そこに至るまでの物語の道のりこそ、「果てしない切望」の発酵槽だったのではないか。

フランスに駐留していた武装親衛隊の将校が、精神的な助けを、この映画から得ていたのだとすれば、そして、そのような効果をもたらすように意図された作品だったのだとすれば、あっさりと「単なるメロドラマ」と評するわけにはいかないのではないか。つまり、長い時間を隔てた現在において、こういった作品の意図や及ぼす影響を把握して《批評》するには、慎重にならなければならないし、おそらく簡単に切り捨てたり、逆に称揚したりできないのではないだろうか。

|

|

|

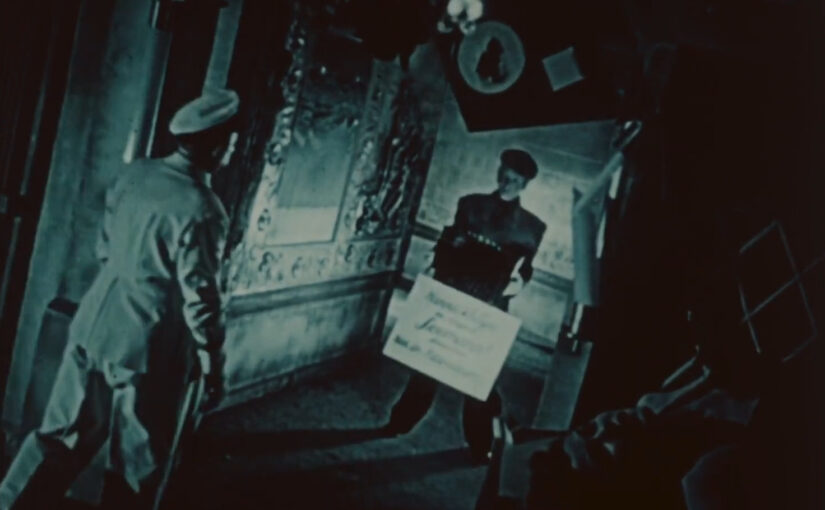

『さようなら、フランツィスカ!(Auf Wiedersehn, Franziska!, 1941)』

ヘルムート・コイトナー監督の映画。マリアンネ・ホッペ(左)とハンス・シェーンカー(右)。

|

3.

私たちは、『第九交響楽』や『私は告発する』を同時代の批評家、そしてドイツの観客がどのように感じたのか知りえない。実にくだらないと思っていたのかもしれない。多くの人は、その醜悪な意図を見抜いていて白けていたのかもしれない。いや、「母親の力」のすばらしさに目を潤ませていたのかもしれない。そういった実感はもはや失われてしまったのだ。どこにも鑑賞者が見えない、空洞だけがある。

『さようなら、フランツィスカ!』についてのフンケ夫妻の反応を見るとき、その空洞の巨大さをより深刻に感じざるを得ない。ほかの人たちはどうだったのか。もし批評が存在したならば、批評家たちはどう見たのだろうか。

前述した山田/蓮實の『第九交響楽』再評価は、決して間違っていたわけではない。1990年代の日本の映画批評としては、極めて的を射たものだっただろうと思う。デトレフ・ジールク/ダグラス・サークという、当時は世界的にもまだ再評価が進んでいなかった映画監督の、しかもドイツ時代の映画に焦点を当てて議論するというのは、画期的なことだったはずだ。日本国内で映画文化の裾野の供給を担っていたのは、都市部の名画座や映画センター、そして国内VHSビデオ流通と散発的なTV放映という、はなはだ覚束ないものだった。だからこそ、『第九交響楽』のような、日本国内では、映画愛好家であっても大半の人が見たことがなかったであろう映画を取りあげて、作家主義のパースペクティヴから称揚するような(いささかスノッブな)身振りも、戦略的には意味があったし、実際に功を奏したのだと思う。

だが、現在のように、映像作品の数が指数関数的に増大し、それを鑑賞する姿勢も《作家個性の表現》の軸だけでなく、《表現の関係性》の平面を拓いて、複数の軸にわたることが常態化した時代には、山田/蓮實のような身振りは面白くなくなってしまった。少なくとも、私には「デトレフ・ジールク/ダグラス・サーク」という映像作家の仕事として見ることが面白いこととは思われない。さらに、それ以前に、現在の映像文化全体から見れば、『第九交響楽』だけでなく、『悲しみは空の彼方に(Imitation of Life, 1959)』でさえ、もはや古典というより、骨董になりつつあるという事実も無視してはいけないだろう。別にこれは「デトレフ・ジールク/ダグラス・サーク」に限った話ではなくて、古典作品は、描かれている物語や、その技法、技術、コンテクストとの関係など、ほとんどすべてが、現在の私たちにとって関係性とか、当事者性を急激に失っているということだ。プロパガンダとの関係と言っても、現在のプロパガンダの理解に、ゲッベルスの日記は特に役立つわけでもない。『第九交響楽』と国民社会主義ドイツ労働者党のイデオロギーについて考えたとしても、それは骨董を見て喜ぶ暇つぶしに過ぎないと言えば、その通りなのだろう。

ただ、『第九交響楽』や『私は告発する』を見て、そのコンテクストを紐解きながら、ひとつだけ、間違いなく現代にも意味のあることとして感じるものがある。それは、「批評は極めて重要だ」ということだ。

批評が存在しない作品は、時間のもたらす忘却に抗う力を全く持っていない。

批評が存在しない作品は、私たちが灰になった後、骨董にもなれず、ただのガラクタとして消えていく。今人気のアニメもゲームも、あと50年もすればごく一部の高齢者しか顧みなくなり、さらに50年たてば当時を知っている者はみんな死んでしまい、タイトルさえ誰も知らないものになる。今カワイイとかカッコイイとかヤバイとか言われているキャラクターの大部分も、アーティストと呼ばれて尊敬を集めている人たちの作品も、50年もすればキッチュになるか、グロテスクになるか、凡庸になり、100年もたてば全く無意味なものになる。だが、批評が存在すれば、しかも継続的に存在すれば、それらの作品は忘却を辛うじて生きのびる。

確かに、現在は、日本語圏における、従来の狭い意味での《批評》はモーメントを失いつつあるかもしれない。それは過去一世紀ほどでジャーナリズムと文芸市場が作り上げた形式の《批評》が、どこかで不全を起こし始めているだけであって、作品について語る言葉じたいが不全を起こしたわけではないだろう。私たちは、同時代を生きる者として、言葉を残す義務があるといってもよいはずだ。

|

|

|

『グローセ・フライハイト7番地(Große Freiheit Nr. 7, 1944)』

ヘルムート・コイトナー監督の終戦直前の作品のひとつ。次作の『橋のたもとで(Unter den Brücken, 1945/1946)』とともに、《現実逃避的》あるいは《美学的抵抗》と評されるが、果たしてそうなのか。

|

References

[1]^ D. Welch, “Propaganda and the German Cinema, 1933-1945,” Revised edition. London ; New York : New York: I.B. Tauris, 2001.

[2]^ D. K.-M. für F. und Fernsehen, “German Film: From the Archives of the Deutsche Kinemathek.” Hatje Cantz Verlag, 2024.

[3]^ R. C. Reimer and C. J. Reimer, “The A to Z of German Cinema.” Bloomsbury Publishing PLC, 2010.

[4]^ A. Gaffney and J. Fox, “Filming Women in the Third Reich.” Oxford: Bloomsbury Academic, 2000.

KINOMACHINAをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。